構築・運用指針改訂対応(JISQ15001:2023準拠)コース

現在、大変多くのお引き合いをいただいており、新規のコンサルティングのお引き受けが難しい状況であり、すべてのご支援を一時休止しております。なお、再開時期は未定でございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2023年9月20日に発行されたJIS Q 15001:2023を踏まえて、2023年12月25日に「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023 準拠 ver1.0】」(以下、新「構築・運用指針」)が公表されました。

参照:構築・運用指針(改定版)(2024年10月1日~)

2024年10月1日以降に申請した事業者は、新「構築・運用指針」に基づいて審査がおこなわれます。そのため、当該事業者は、新指針への対応が求められます。

- 構築・運用指針とは

-

プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針(以下、「構築・運用指針」という。)は、プライバシーマーク制度が、JIS ならびに個人情報保護法へ対応した個人情報保護マネジメントシステムの考え方および具体的な対応などを、事業者様にお示しするものです。

付与事業者様におかれましては、「構築・運用指針」に基づいて、個人情報保護マネジメントシステムの構築・運用をお願いいたします。

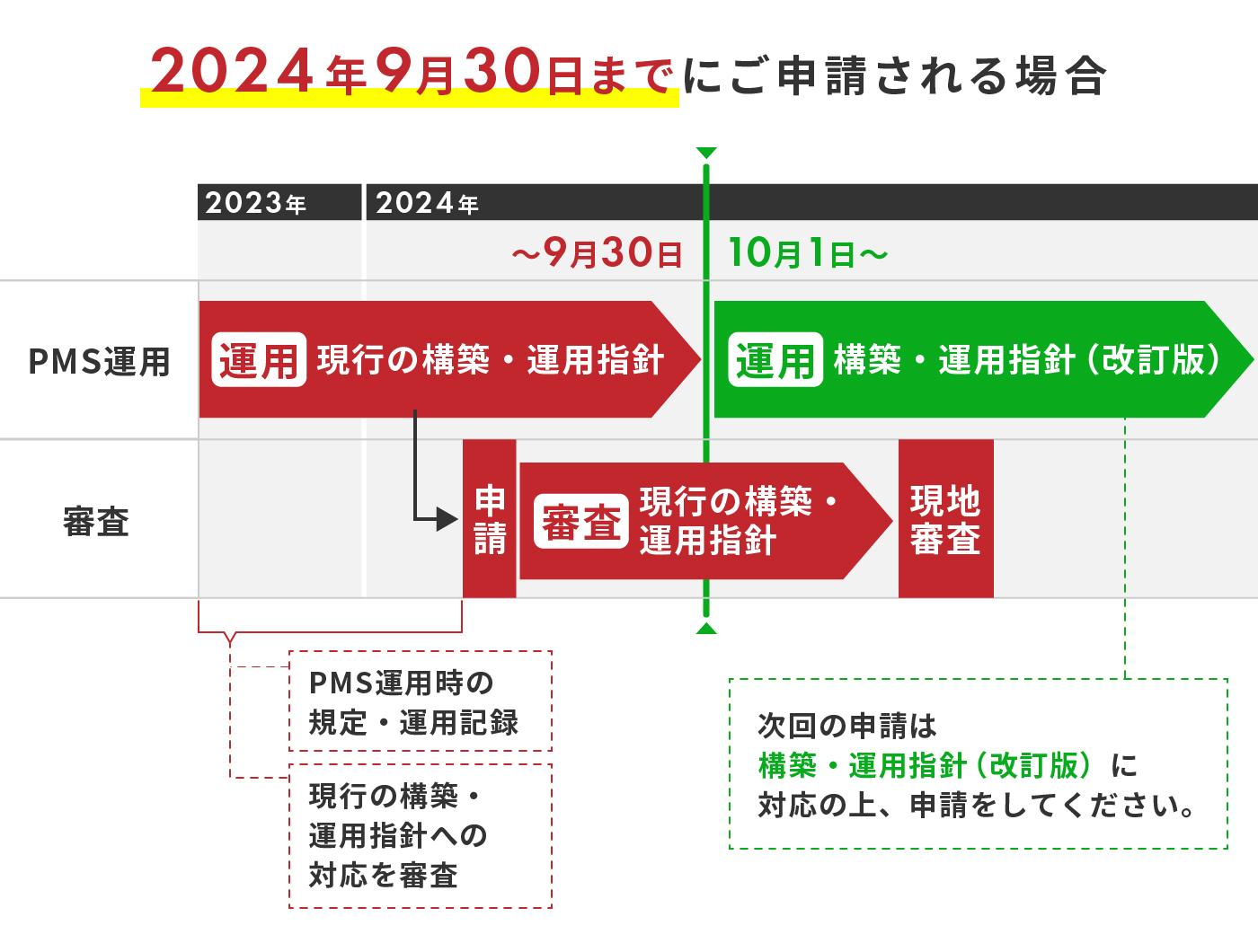

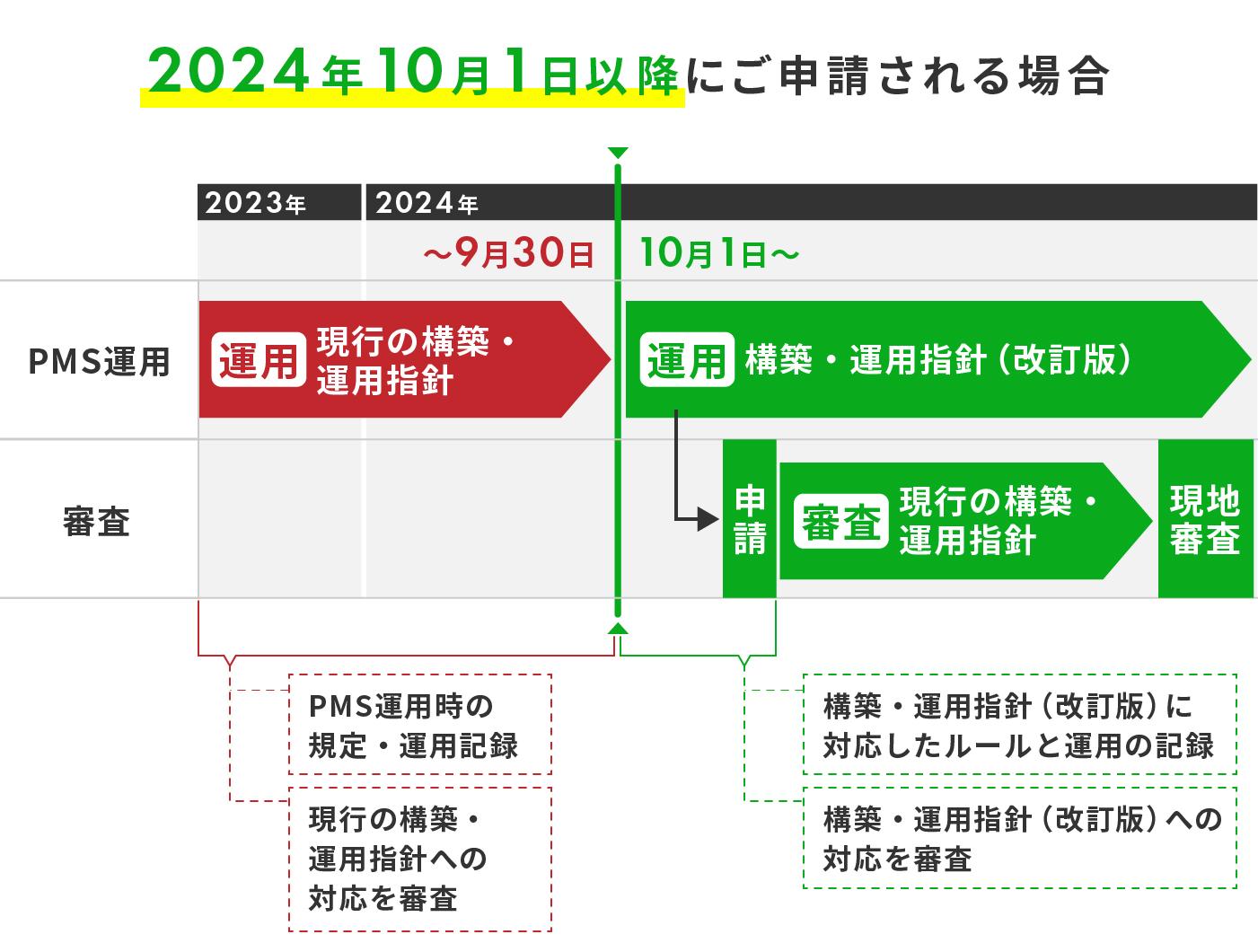

対応スケジュール

Pマーク審査で確認される大きな観点は、1. 規格と2. 運用記録の2つです。

2024年9月30日までに申請する場合

- 規格:現行の「構築・運用指針」に基づいて審査される

- 運用記録:現行の「構築・運用指針」に基づいて審査される

2024年10月1日以降に申請する場合

- 規格:

新「構築・運用指針」に基づいて審査される - 運用記録:

2024年9月30日までの運用は、現行の「構築・運用指針」に基づいて審査される

2024年10月1日以降の運用は、新「構築・運用指針」に基づいて審査される

対応すべき事項

新「構築・運用指針」にあわせた社内ルールの追加・修正を検討する必要があります。社内ルールの変更にともない、自社文書等における、用語・単語の修正や新しくルール化した事項の明文化も必要です。

新「構築・運用指針」では、主な変更点としては次の3点が挙げられます。

新「構築・運用指針」の主な変更点

- マネジメントシステムの変更の必要性が生じた際に、変更計画の策定が求められる

- 要配慮個人情報として取り扱う範囲が拡大された

- 個人関連情報を個人データとして扱うことが想定される場合の同意取得において、通知事項が明確化された

コンサルティングの流れ

| 実施事項 | 詳細 |

|---|---|

| 既存文書の査読 | 現状の個人情報保護規程および付随する文書をコンサルタントが確認します。 |

| 個人情報の取扱いに関するルールの作成、及び修正 |

|

| 運用 |

|

コンサルティング料金

| プラン名 | 料金 | 詳細 |

|---|---|---|

| 差分対応プラン | 30万円〜(税抜) | 新「構築・運用指針」に準拠するために必要な部分のみ、既存文書の追加・修正をおこないます。既存文書を最小限の変更で新指針に準拠したい方におすすめです。

|

| 項番見直しプラン | 60万円〜(税抜) | 差分対応プランでの対応事項に加えて、JIS Q 15001:2023の項番順または、新「構築・運用指針」のJ項番で再構築します。自社文書と規格や新指針との照らし合わせを容易にすることで、審査対応をスムーズにしたい方におすすめです。

|

- 新「構築・運用指針」への対応において、文書化する範囲はお客様のご状況を踏まえ都度ご相談させていただきます。

- 文書説明においては、コンサルタントが1時間のお打合せ(Web会議)にて、文書の修正箇所をご説明します。

- 審査における新「構築・運用指針」に対する審査機関の解釈は適宜変更されます。そのため、指摘事項が出る場合がございます。

- 事前ヒアリングおよび修正点説明は、Web会議での実施を想定しております。訪問でのご説明も承りますが、関東圏・関西圏以外での訪問説明をご希望の場合、別途、交通費を申し受ける場合がございます。

上記プランに以下オプションを追加でお選びいただくことも可能です。

| オプション名 | 料金 | 詳細 |

|---|---|---|

| 文書載せ替えオプション | 60万円〜(税抜) | 当社フォーマットにて、新「構築・運用指針」に基づいて文書を再構築いたします。 |

| 新旧対照表作成オプション | 10万円〜(税抜) | 文書の新旧対照表を作成します。 |

![プライバシーマーク(Pマーク)取得支援コンサルティング|LRM株式会社へのお問合せはTEL:[tel_free_consul] / 受付時間 10:00~18:00(平日)](https://www.lrm.jp/privacy-mark/wp-content/themes/lrm_basic/images/cfTel.png)